俞总,我也想去南极

我想去南极很久了。

过去二十多年,我走过了日韩、东南亚、北美和整个欧洲,因为工作关系也去过中东和非洲。我喜欢历史,所以欧洲是我最爱的旅行地。我也喜欢这个地球上独特的自然风貌,所以在去过戈壁、非洲的沙漠和草原,看过太平洋和地中海的蔚蓝之后,我接着向往的就是南美的热带雨林和南极的冰川了。

之所以一直没有成行,一来路程有点远,南美玩个十几天,南极往返十几天,以前在企业的时候年假没那么多,工作忙,也走不开那么久;二来花费有点多,往南美的机酒和旅游开支大约四五万吧,而往南极的船还要二十多万,要是带上太太还要两倍开支,二、三线城市都够买一套房了;还有一个原因,是我严重晕船,听说德雷克海峡常年浪急风高,我估计船上那些美味的鱼虾和香槟到我胃里待不了多久还得原路返回。

因为自己总去不了,我就一直很喜欢看那些去南极的视频、照片,也很喜欢看那些描写南极的美好文字。于是刷到了俞总来自南极的信。其实我完全能共情到他在看到冰川和企鹅时的感悟,也完全认同他说的每一句话,但我知道,这封信投递错了人。

投递给谁才是投对了呢?俞总的老朋友们、那些企一代,还有就是像我这样在财经管理领域做内容创作的人。

我是从企业小员工到中层、到高管、到投资人一步步走过来的,现在写书讲课,还给创业者和企二代做辅导教练,以我对各种人群心态的了解,这封信发给公司内部任何一个人都是发错了。

上世纪90年代,我大学毕业在国企上市公司财务部做普通科员。那时我最大的梦想,是能离开父母,自己租个小房间,每周能约朋友去小餐馆喝个小酒,能抽得起牡丹最好是红双喜,至于中华、五粮液那些,只有等遇到大喜事,一年一两次那种,还得咬咬牙。

那时我也见到领导们有专车,晚上去大酒店,一餐顶我一个月工资,还打网球和高尔夫,出差也是商务舱,经常还有出国考察。以我最质朴的理解,这些都是他们的工作需要,应酬才有业务,运动才能链接更高层,出国才有更新的视野和商机。

但如果就是大领导们几个人自己吃,又或者是去马尔代夫、去南极考察,说那也是为了工作,我再质朴也是理解不了的。 要说到领导层私下交流的重要性,在大自然中感悟管理和人生,那是我四十岁以后才懂的事。你要我一个年轻生猛的“牛马”来体会这个,不可能。

那时的我也非常努力,我可以为催讨一笔委托贷款,在苏北乡镇企业里堵了老板一周的门;我也可以为了拿一个批文,连续三天在人家处长办公室门外给一个处的人递烟倒水。

日常手里的工作,我也是对每一件都追求精益求精,提高效率,完全不怕多派工作给我。业余时间我还学打字、学股票分析、学法律,总觉得技多不压身。

你问我为什么会这么努力?要说为中华之崛起而奉献,那是有些高看我了,而要说是受了企业精神的感召,或者说我非常向往大领导们的生活工作状态所以一心往上爬,其实也没有。

说起来就两件事。

一是我们大领导公开表扬过我,并且破格给了我这个新人很多机会,还有生活上的关照。我做人很上道的,人家看得起我,我就要对得起人。

二是我的顶头上司一直跟我说,工作虽然是给别人做的,但是工作的能力是给自己配的,有能力的人就能一直往高处走。他们没有给我什么崇高精神,也没有什么晴朗阳光,但他们就是我的希望的播种者。我当时完全不知道我能走多高,但我就因此有了一直往高处走的动力,走就是了。

对普通员工,不要讲什么大道理,年龄阅历不到消化不了,六十岁的人生感悟在二三十岁的人眼里就是画的大饼。真的不如实实在在给一个认可、给一个机会、给一条看得见的成长晋升通路来的有用。

我工作三年就晋升了中层,二十八岁就做了上市公司董秘,没有什么团队精神,只有个人拼搏,不为企业愿景,只为知己者死。当年新东方人拼搏是为了什么?不是也有说愿为知己者死的人吗?为什么重大变故时还有不离不弃的人?这个才是俞总该思考和回复员工的吧。

新东方变了吗?俞总变了吗?如果没有,怎么把精神找回来?

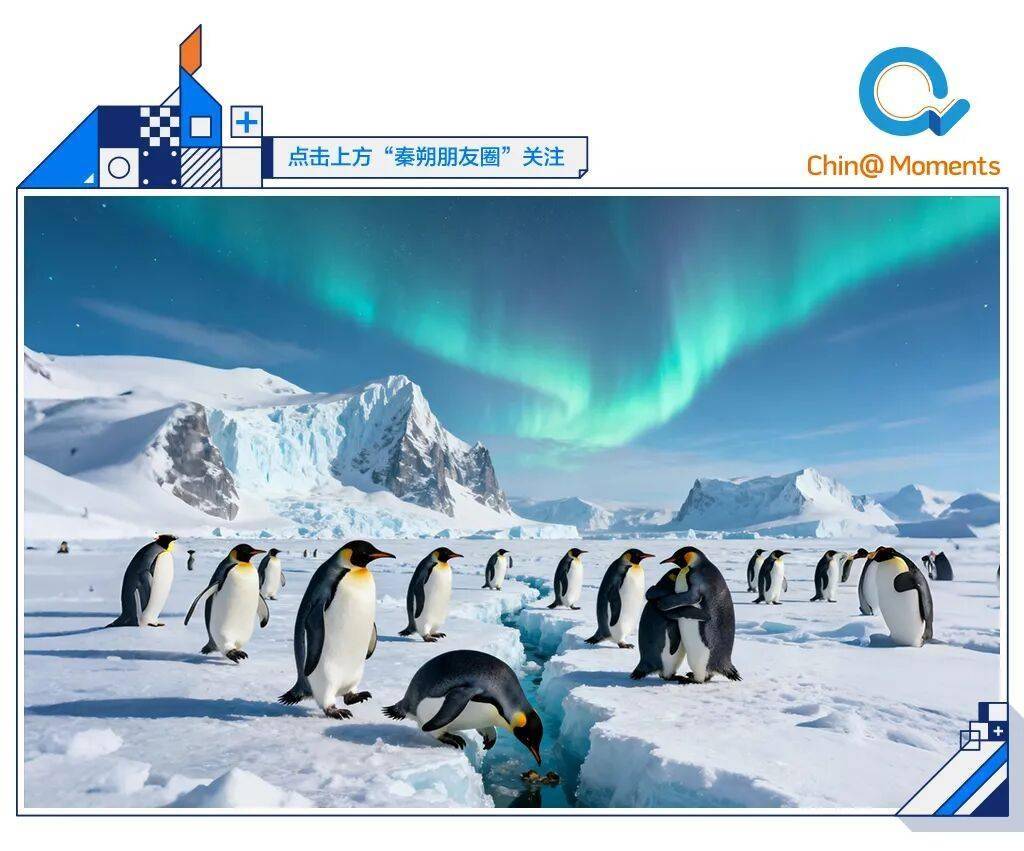

冰山不是咱要去破的冰,企鹅也不是企业。

如果员工说“俞总,我也想去南极。”那语气里是揶揄和不甘的自嘲。

我从中层走到高管,随着位置上去了,收入也上去了,有车有房,看起来很像是一枚成功中产。我当时以为全靠自己的才华加努力,现在回头看,那些可能只是一半都不到的要素,最大的原因是赶上了时代的红利。

现在每次碰到年轻人气鼓鼓地讲,60、70后是最幸运的那一拨人,我都低头沉默不语。必须承认,他们说的是对的。我是幸运的。俞总更睿智、更有胆魄,也更幸运。

我本人不是企业家,但是接触过许多俞总那一代的商界领军人物。他们几乎每一个在台前都会讲成功故事,当初做对了什么,在困境面前如何坚持,而企业的大发展是因为怎样的战略和执行。

但是在饭桌上,在私人圈子里,我听到最多的词是“运气”。成功的人是有好运气,失败的人也只是碰上了坏运气。当初做对的人有一百个,但是拿到结果的只有十个,输了的人可能就是少了一笔贷款、一纸批文,也可能就是遇到了一只硕大的黑天鹅,他们也没做错什么。

在困境面前坚持的人也有一百个,但是能等到柳暗花明的只有五个。那些战略和执行也并不是武功秘籍,能成事的根本,除了天时,还有地利,更有人和。

所以现在的企业家不太讲故事了,也不太讲理想了,有幸吃过大蛋糕的人跟一群啃面包的人说蛋糕是怎么做的,多少有些不厚道了。

说到人和,就要说团队管理了。我到中层和高管位置以后,也要带团队。我讲课时讲过有四种团队领导者。第一种是靠能力带,张三丰带武当七侠,个个能打。第二种靠规矩带,领导者有框架有条理,最重要的是处事公平。第三种靠人格魅力带,刘备文武双不全,但能带诸葛亮和五虎上将。第四种靠关系带,团队领导者能拿到各种资源,天下处处有朋友,你只要有能力,就不怕他搭不好台。

四项都不占的,那就只有欺上压下一条路了。而最好的领导者当然是四项全能,但也总有一项会相对鲜明。要说俞总,人格魅力应该是比较突出的一项吧。

所谓管理者的人格魅力,无非就是待下属有情感、有责任、有担当。我以前的管理方式走的也是这条路,关心他们的进步和困难,包容他们成长必经的错误,遇事在前,担责在先,至少也是同甘共苦。

有一次IT团队在集体紧急加班,我带着IT部门经理在外应酬,结束后深夜他去旁边小店买了一大堆烧烤、咖啡和饮料,说要回去陪弟兄们。我知道,把这个团队交给他可以放心。

位置高了以后,我有很好的漂亮饭吃,也有各种接待,年假也能去国内外各种胜地。我也发朋友圈,从不怕团队里的人觉得不舒服。因为我苦在他们前面,他们看着,挡在他们前面,他们感受着。我走之前会安排好所有事,并且不失联不拉胯,回来后给所有人带伴手礼。

但我绝不会在旅行时讲管理的事,道理很简单:旅行是个人的事,管理是大家的事,凭什么大家要被你拉进你个人的场景、去理解大家并没有参与到的感受呢?

作为中高层管理者会苦笑,俞总啊,我们这儿都是边管边哄边弄业绩,还在琢磨怎么整点儿让大家开心提气的团建,您咋也不给我们团建团建呢?咱们才是公司的骨干和中坚啊。 现在等舆论热闹起来了,才说个奖励去南极的计划,您要是先公布这个计划,然后说自己先去给大家踩个点探个路,不也就没这事儿了吗?

如果中高管说:“俞总,我也想去南极。”虽然也许带着玩笑,但里头有不敢言说的质疑和不满吧。

而作为公司的供应商、合作伙伴包括投资人,对俞总都有足够理解的,也不会觉得公司老板跑去南极有什么不妥,甚至会觉得俞总信里所说的内容都特别好。因为他要开创的文旅板块业务,也有直接关联。

说到底,基层员工、管理层和老板,三者的视野和视角都是完全不同的,视角有高低,而人无高下,视野有大小,但人心如一。

身为老板,无论多少体量,都会有共同的一些命题:自己所做的事情意义在哪里?意义感不清晰则难以坚持。往前的方向和目标在哪里?找不到则困惑迷惘。而找到了又该怎样计划、怎样执行、怎样激励团队呢?又如何应对政策、市场以及竞争对手的各种变化呢?

这些问题极大地困扰着所有老板,不容易找到答案,有时不得已会需要跳出当下的环境,有人去商学院进修,有人去寺庙清修,也有的选择戈壁、选择西藏,说起来南极也是一样。在新的环境里,可能会找到新的思路,也可能打开原有的心结。

如果老板说:“俞总,我也想去南极。”那应该是真的想,而且如果能和俞总这样的大佬同行,那更是极有面子。

而我,这种写财经和管理文字的人,说:“俞总,我也想去南极。”那就更单纯了,真的只是一直想去,而且也想在那里写一篇小作文。我写啥都行,写给谁都行,这就是不在江湖中的自由。

俞总啊,退出江湖是一个理想主义者的宿命,早晚你也会向往这种自由的。