原创 南极的臭氧层空洞,现在怎么没消息了,是自动修复完成了?

臭氧层空洞曾经是报纸头条的常客,然而不知从何时起,这个曾经让全球陷入恐慌的词汇,似乎悄悄退出了公众的视野。

如今甚至有阴谋论者质疑:这一切是否只是一场精心编造的世纪谎言?

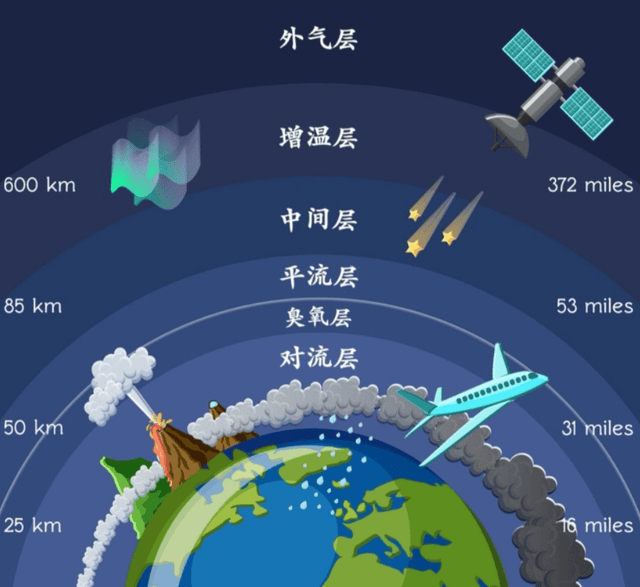

在我们头顶15到30公里的平流层中,包裹着一层薄薄的臭氧气体,它虽然稀薄,却是地球生命的绝对保护伞,它能像护盾一样,牢牢阻隔太阳释放出的短波紫外线,这种紫外线是致命的辐射,如果失去臭氧层的过滤,它将直达地表。

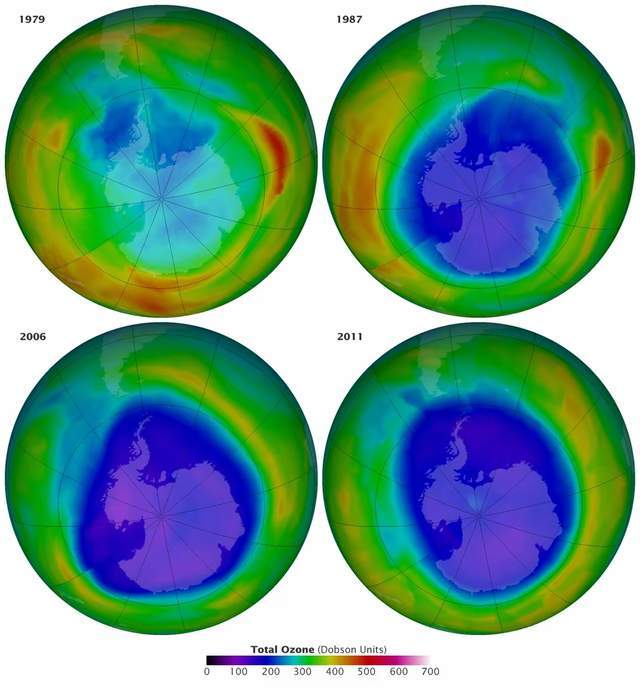

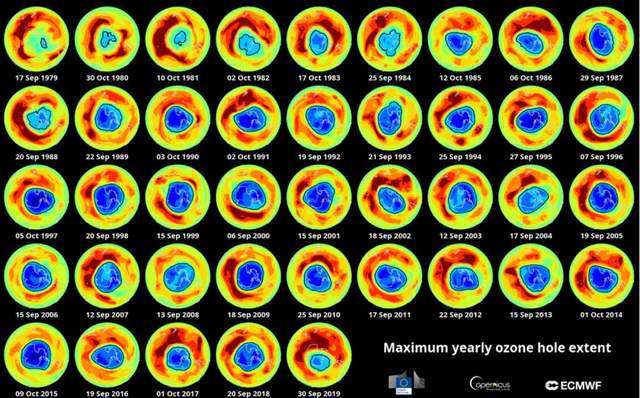

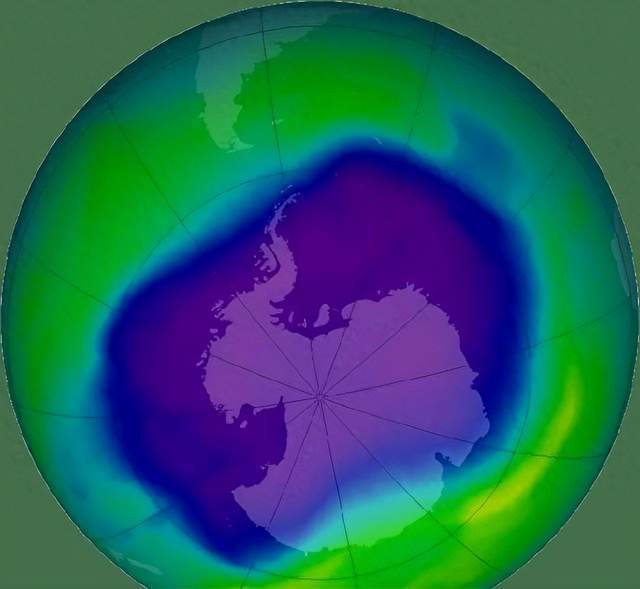

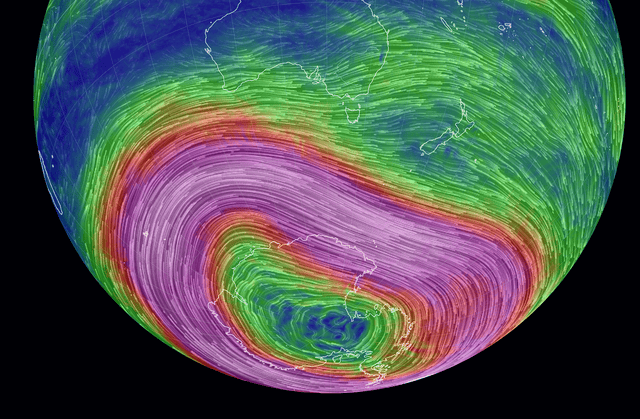

20世纪70年代末,科学家们发现这件“防晒衣”破了,每年10月当南极的春天来临,南极上空都会准时出现一道巨大的“生态伤疤”,被称为地球“防护盾”的臭氧层会裂开一个面积堪比美国本土甚至更大的恐怖空洞,数据显示当时南极洲上空 40% 的臭氧已经离奇消散,且这个空洞正如癌细胞般,每年都在疯狂扩大。

科学家发出严厉警告:如果臭氧层继续变薄,皮肤癌和白内障的发病率将呈直线飙升,农作物的基因会被打断,导致大幅减产,游生物将大量死亡,进而导致整个海洋食物链崩溃,如果不加干预,到2050年人类熟知的生命形态可能将不复存在,地球将变成一个被辐射炙烤的焦土。

1986年,大气化学家苏珊·所罗门带领一支国家臭氧探险队,毅然深入寒冷黑暗的南极,在极夜的寒风中,科考队通过释放探测气球测量不同高度的臭氧浓度,并采集空气样本进行光谱分析,经过无数次实验与比对,他们终于锁定了一个意想不到的“元凶”:氟利昂(CFCs,氯氟烃)。

氟利昂曾被视为化学工业史上最完美的杰作之一,它无毒、无味、不可燃、化学性质极其稳定,且价格低廉,因此它被广泛应用于人类生活的方方面面:它是冰箱和空调里的制冷剂,是发泡塑料的填充剂,是电子元件的清洗剂,更是发胶和杀虫剂喷雾罐里的推进剂。

苏珊·所罗门发现氟利昂极其稳定,可以在大气中存活50到150年,当它们最终飘升到平流层时,强烈的太阳紫外线辐射会将其“打碎”,分解出氯原子,一个游离的氯原子就像一个不知疲倦的杀手,它会迅速夺取臭氧分子($O_3$)中的一个氧原子,生成氧气($O_2$)和一氧化氯($ClO$)。随后,游离的氧原子会再次撞击一氧化氯,将氯原子“解放”出来。

这意味着,氯原子在破坏臭氧的过程中,仅仅充当了催化剂的角色,自身毫发无损,一个氯原子,就可以毁灭10万个臭氧分子,这是一种指数级的、恶性循环的破坏。人类几十年来排放的数百万吨氟利昂,就像无数颗定时炸弹,正在平流层中引爆。

然而要淘汰氟利昂,意味着要触动无数化工巨头、家电制造商的核心利益,意味着全球的制冷产业链要推倒重来,但这一次面对灭顶之灾,人类展现出了前所未有的团结。

1987年,当南极臭氧水平已经令人触目惊心地下降了50%时,联合国展现了强大的领导力。在加拿大的蒙特利尔,世界各国代表坐到了谈判桌前,经过艰难的博弈,《蒙特利尔议定书》正式签署。

这份文件没有停留在口号上,而是制定了严苛的时间表:明确分阶段减少、并最终禁止臭氧消耗物质(ODS)的生产,这份议定书最终获得了全球所有国家的签署,成为联合国历史上唯一一项实现全球普遍批准的环境协议。

化工行业加速了替代材料的研发,杜邦等巨头开始推出不破坏臭氧层的氢氟烃(HFCs)作为过渡方案,冰箱、空调、喷雾罐经历了一轮彻底的技术洗牌,氟利昂的全球消费量开始大幅锐减,从巅峰时期的数百万吨迅速滑落,人类亲手关掉了那个向天空喷射毒气的阀门。

如今在议定书签署30多年后,好消息终于传来,气象监测数据显示,平流层中的氯浓度正在缓慢下降,南极上空的臭氧空洞已经停止了那种失控的扩大趋势,并在许多年份显示出缩小的迹象,到2065年左右,南极臭氧层将完全恢复到1980年前的健康水平。